1973年,瑞典斯德哥尔摩发生了一起震惊世界的银行抢劫案。两名全副武装的劫匪闯入诺马尔姆广场的瑞典信贷银行,挟持了四名银行员工作为人质,与警方对峙长达六天。最终案件以警方使用催泪瓦斯强攻结束,人质全部获救,劫匪被捕。这些人质在事后表现出对劫匪的同情和支持——他们不仅拒绝在法庭上指认劫匪,还主动筹钱为他请律师。更引人注目的是,其中一名女性人质竟然爱上了绑匪,在绑匪服刑期间与他订婚,并在出狱后嫁给了他。

这听起来离谱,但这种心理模式并不局限于极端犯罪情境,比如虐待性的亲密关系、高压控制的家庭环境、甚至某些极端管理的职场中都有可能出现。

那到底为什么,BDSM中的“虐”会催化成关系中的忠诚?

01

斯德哥尔摩综合症

我在上面给大家说的案例就是著名的斯德哥尔摩综合症的由来,这最初是指人质会对绑匪产生依赖甚至是好感,会觉得“你看ta没杀我,还给我水喝,ta人还怪好的”。

那这种心理是怎么形成的呢?

1,受害者感到生命受到严重威胁。

2,受害者感知到施虐者偶尔的小恩小惠。

3,受害者与外界信息隔离。

4,受害者感到无法逃脱。

这背后的逻辑其实很简单,当一个人在危险和恐惧中时,大脑会变穷产生极端的生存适应机制——既然无法逃脱,那就爱上压迫者,至少这样心理上不会那么痛苦。绑匪偶尔释放的一点好意(比如给口水喝,少打你一下),就会被放大成“恩赐”(大脑把你cpu了)。

把这个原理挪到亲密关系里,其实也能解释:

当一个人不断在关系里受伤害(比如被骂、被冷落),大脑会产生“只要我忍下去,他不离开我就是好事”的逻辑。于是伤害被重新解读成“维持关系的必要代价”。

02

受虐让人上瘾的真正原因

心理学家斯金纳做过一个实验:将老鼠放在装有杠杆的笼子里。第一组老鼠每次按压杠杆都会得到食物。第二组老鼠按压杠杆随机得到食物。第三组老鼠永远得不到食物。结果呢?第二组老鼠最执着地按压杠杆。

从心理学角度看,受虐让人上瘾的原因也类似这样的奖励机制:如果奖赏是稳定的(比如每天都给你一块糖),人会习惯。但如果奖赏是不可预测的(今天骂你,明天哄你,后天冷落你,大后天送你礼物),那就会让人上瘾。

这就是“老虎机效应”。当虐待和奖励交替出现,很多人不仅没跑反而死死黏住,始终在期待下一次“好的一面”出现。这就像是du博那么容易让人上瘾一样?就是因为赌徒永远不知道下一次会不会赢钱。

03

别总给自己的痛苦找理由

当我们做了一件看似不合理的事,为了自洽,我们会给它找个合理的解释,会改变自己的认知。就像一个人排了五个小时的队吃火锅,就会安慰自己这家火锅比别人家的更好吃。这就是心理学的“认知失调”理论。

当我们忍受了羞辱或虐待后,为了证明自己的选择没有错,我们会说服自己。如果我们承认了一段关系很糟糕,那说明我是个傻子,居然能忍这么久?为了避免承认自己是傻子,我们就更愿意相信:“ta很爱我,只是方式特别”,又或者是“我一定很爱ta,否则我怎么会忍这么久?”而痛苦本身也是一种成本,当我觉得在你身上付出了代价,就会觉得这段关系更值得我守护。

04

受虐的习得性无助

国外有一个著名的心理学实验:将狗放在笼子里,随机电击。开始狗还试图逃脱,但发现无论怎么做都无法避免电击后,即使后来笼门打开,它们也不再尝试逃跑,只是趴着默默忍受。这就是“习得性无助”。

长期被虐待的人也可能发展出习得性无助。ta们曾经多次尝试改变或逃离,但都以失败告终,于是逐渐相信“无论我做什么都没用”,从而被动接受虐待。

熟悉我和我先生的朋友多少都了解,我们之间是24×7的关系,所以规矩很多。我先生在实践时也称得上严格,他从不纵容,也很少妥协。有一次我先生因为我犯了点小错,惩罚了我。过程真的很煎熬,我哭得稀里哗啦。但结束后,他把我抱在怀里,给我擦眼泪,喂我喝水,轻轻按摩我发红的皮肤…他一下下抚摸着我的头发:“疼,是为了让你记住规矩”。那一刻,我看着他专注又心疼的样子,心里涌起的不是委屈,而是一种……强烈到窒息的归属感和爱意。

那一刻,所有的委屈和疲惫仿佛都找到了意义,一种“被完全接纳,即便在最不堪的时刻”的感动油然而生。惩罚过后,我反而……反而更依赖他了,我相信,有这样感受的人,绝不止我一个。

那我们在BDSM场景中所追求的“虐”,和我们上面提到的“虐待产生忠诚”又有什么区别呢?

05

此“虐”非彼“虐”

很多人一提到圈内下位者的心态,就会甩出一句斯德哥尔摩综合征。但它是一种创伤应激反应,是源于恐惧、操控与真正的不自由。受害者是无从选择的,ta们的“忠诚”是一种求生机制,是不是自愿的、扭曲的。

而在BDSM中的所有“虐”的行为,前提是SSC(安全理智知情同意)和RACK(风险意识下的知情同意)。这里所谓的“虐”从来都不是真正的伤害,不真正摧毁人的自由意志,这是主动的、清醒的、甚至充满期待的选择。它的来源复杂得多:

1,你是我宇宙的中心

在现代社会最稀缺的,我认为是一个人百分百地、毫无保留的关注。尤其是在一段好的DS关系里,Dom对你的关注是全方位、无死角的。

ta会认真观察你的情绪起伏,留意你身体的细微反应,甚至捕捉到你一闪而过的微表情。ta在意你是不是到了极限,也会在你动摇时敏锐地察觉。

ta为你制定规则,监督你执行,奖励你的每一点进步,纠正你的每一次偏差。这种高强度的、定向的关注,会让你清晰而强烈地感觉到:“我是被看见的”。

这种“被看见”的感觉,是会上瘾的。它满足了人类最深层的心理需求之一——重要性。当一个人觉得“我对某人如此重要,值得他花费如此巨大的心力和时间”,忠诚的萌芽就已经破土而出了。这是一种情感上的双向确认——“我对你而言,是重要的”。

2,突破极限后的心流体验

很多实践,尤其是疼痛类或者我们之前提过的耐力类实践,它的过程很像一场极限运动。比如跑马拉松,过程中肯定是痛苦的,但为什么跑马的人会上瘾?因为就在你觉得再也撑不下去、几乎要放弃的那一刻,如果坚持跨过那个临界点,身体便会开始释放内啡肽。它是一种天然的镇痛剂,不仅能缓解痛苦,更会带来一种深沉的愉悦与平静。随后,你逐渐进入一种被称为“心流”的状态:头脑清明、情绪平稳,整个世界仿佛安静下来,而你与自己达成了一种空前的和解。你感受到的不是折磨,而是深层的自我掌控与释放。

而那个始终在旁边注视、引导甚至施压的人——你的上位者——在这个过程中扮演了关键角色。是ta精准地判断你的状态,是ta在你濒临放弃时推了你最后一把,也是ta陪伴你共同经历这场“突破极限”的仪式。

而你会自然而然地将这种“我做到了!我太棒了!”的巨大喜悦,归功于ta的引领和塑造。这种感激和敬佩,是忠诚的超级催化剂。

3,权利和依赖的绑定

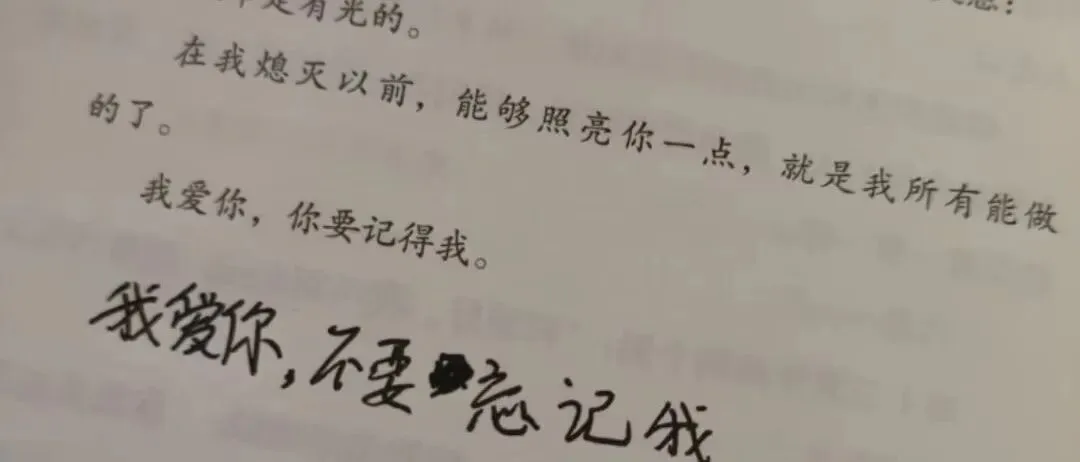

在BDSM中的“虐”,往往承载着远超表面痛感的心理意义。当下位者在惩罚与疼痛中哭喊、颤抖、屈服,随后又被温柔地安抚,你将自己最脆弱、最不堪一击的一面彻底敞开。你不是不知道风险,也并非失去理智,而是选择在权力交付的仪式中,把自己的脆弱当作一份信任交付出去。而当上位者稳稳接住这份脆弱——没有评判、没有轻视,甚至带着某种庄严的接纳,疼痛就不再只是疼痛。

于是,一种近乎信仰的依赖感油然而生——“只有ta能这样深刻地伤害我,也只有ta能如此彻底地救赎我”。我曾为你跨越不适,你曾为我把握分寸。我曾因你感到痛,却也因你感到完整。这种由痛感转化而来的归属与认同,远远比温和的关怀更有冲击力。它建立起一种几乎宿命般的感受,也让“依赖”不再只是情感上的依恋,更成为一种主动选择的、带有清醒意识的忠诚。

4,共同的秘密

在BDSM关系中,两个人常常会共同保守只有你们两个人知道的秘密,人类学告诉我们,共同的仪式和符号,是强化群体认同和忠诚度的强大工具。比如一起经历过战争的战友、共同完成一项艰难任务的同事,他们之间的情谊往往特别深厚。

这些东西在外人看来可能莫名其妙,但对你们二人而言,却承载着独特的意义和情感记忆。它们不断地提醒你们:“我们拥有一个共享的、私密的世界,我们是特别的我们。” 这种排他性的、共谋般的亲密感,会极大地增强归属感和忠诚。

06

小玛碎碎念

说到底,由虐待而来的忠诚,从不是真正意义上的忠诚。从心理学角度看,虐待产生的“忠诚”本质上是一种生存策略,是人在极端环境下的扭曲表现。

而在安全、共识的BDSM关系里,虐待可能是一种双方认可的情趣和情感加深方式。真正的忠诚,应该建立在清醒和安全之上,最深的羁绊,从来都诞生于自愿画下的界限之内。

如果你发现自己正处于这样的关系中,希望你能意识到:你不是真的忠诚,只是被困住了。而这种困境,是有出路的。如果你身边有这样的人,请不要简单地指责ta们“傻”或“活该”,他们需要的是理解、支持和资源,而不是另一轮的Judgement。

一段健康关系的本质,是用脆弱触碰脆弱,用真诚豢养真诚。痛苦,在征得同意后,便成了一种最深的叩问。而忠诚,在穿越恐惧后,便成了一种最纯粹的回答。

部分参考文献:

•Nils Bejerot. The Six Day War in Stockholm —— 提出“斯德哥尔摩综合征”的瑞典犯罪学家。

•B.F. Skinner. Schedules of Reinforcement .

•Leon Festinger. A Theory of Cognitive Dissonance .

•Martin E.P. Seligman. Helplessness: On Depression, Development, and Death .

•Gregory Bateson. Steps to an Ecology of Mind .

最新评论

??

嗯

我也是这样想的

额

专业,很透,符合这个事。

哈哈哈

过两年了,还要吗(○゚ε゚○)

偶然考古,受益匪浅,请问有任何人任何渠道能认识一些同好吗,虚心请教一下,希望能有机会被看到!!!